みなさん、こんにちは!

ブリュの公式ブログ.comにお越しいただきまして、ありがとうございます。

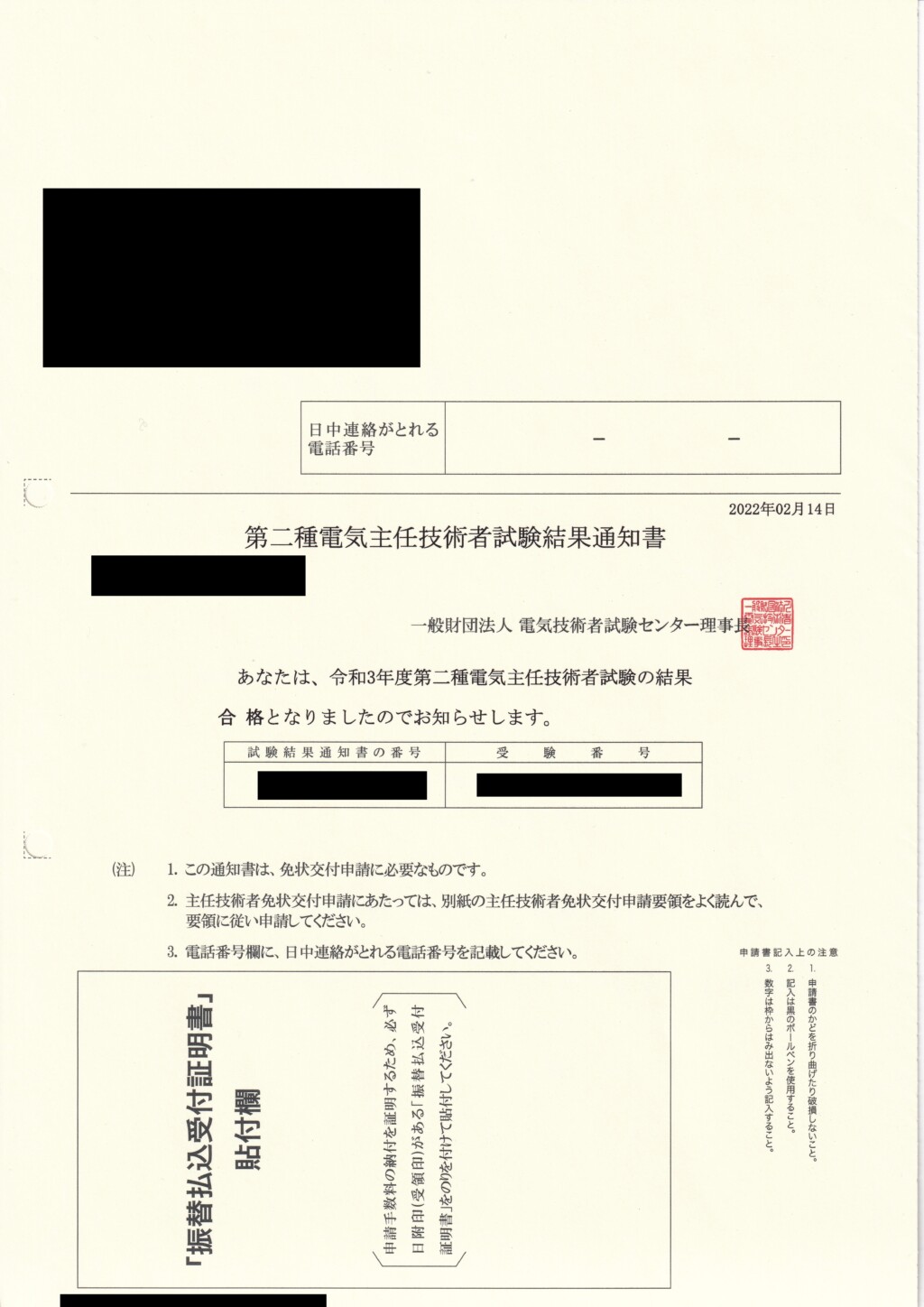

今回は、第2種電気主任技術者試験の合格体験について紹介します。

昨年の8月に1次試験、11月に2次試験を受験し、一発合格を決めました。

2020年度で電験3種を取得しており、その次のステップアップになります。

学習方法とか、参考になるかと思いますので、そのあたりを紹介します。

その後、翌年の令和4年度、電験1種 一発合格しました!

電験1種 一発合格のスキルを活かして、電験向け解説サイトをオープンしています。

過去問解説や重要事項の総まとめを作成しています。

こちらもぜひご活用ください。

目次

2021年の資格受験 スケジュール

2021年は資格を取得しようと思い、電気系と情報系の資格受験を行いました。

スケジュールは、

- 2021年1月:基本情報技術者試験

- 2021年4月:応用情報技術者試験

- 2021年8月:第2種 電気主任技術者試験 1次試験(4科目受験)

- 2021年10月:エンベデッドシステムスペシャリスト試験(午前Ⅰ試験 免除)

- 2021年11月:第2種 電気主任技術者試験 2次試験

といった流れ。

これらすべてを一発合格で決めました。

基本情報、応用情報、電験2種 1次試験はいいとして、やはりエンベデッドシステムスペシャリストと電験2種 2次試験が重なるあたりは、それなりにハードでしたね・・・(笑)

なお、エンベデッドシステムスペシャリスト試験の対策は、IT系ブログのほうで書いています。

参考にですが、応用情報技術者試験の次のステップとなる高度情報処理技術者試験の中で、なんでエンベデッドシステムスペシャリスト試験を選んだのかというと、過去問を見たときに負担が最も少ないと判断したからです。

電験2種 2次試験対策では、電気の本質部分を理解する必要があり、試験対策には相当余裕を見たスケジュールにする必要性を感じました。

※それも1次試験後のたった2か月で。

高度情報が、そんな電験2種の間に挟まるのですから、当然対策時間も短くなることは十分予測できます。

そこで過去問を見てみたのですが、エンスペについては過去問だけで8割程度取得できましたし、知識的な不足も特に感じなかったので、試験直近2週間(ちょうどシルバーウィークの連休)だけで対策できると思い、エンスペを選びました。

電験2種の学習方法と参考書(1次試験)

まずは1次試験の学習方法と参考書です。

基本的には電気書院の「電験2種 これだけシリーズ」を使用しています。

理論

理論については、大学の時に

- 電磁気

- 電気回路

- 電子回路

の学習をしていた方なら無対策でOKだと思います。

実際、私は理論について過去問3年分を解いただけで、9~10割程度の正答率のため、一切の対策なしに受験しました。

理論の参考書は、直前で何か確認したいことがあった場合に備えて、念のため購入しましたが、結局使いませんでした。

電力

電験2種の電力は暗記系が多いですね。

というよりも、1次試験の学習だけでは、正直電力のことはよくわからないと思います。

私自身も、1次試験の電力の理解が深まったのは(なるほどな、と感じた瞬間は)、2次試験の学習を行ってからです。

1次試験の電力の学習は、正直よくわからない部分もあると思いますが、2次試験の電力・管理の学習ですっきりしてきます。

例えば、電力系統の接地方式とか暗記してもよくわからないですが、2次試験では地絡電流の計算を行います。

よくわからない状態で暗記するというのも、正直ちょっと厳しいですが、1次試験だけに関してはマークシートに塗るだけの試験になりますので、電力(それと法規)については暗記で突破してもいいと思います。

機械

機械は、頭の中でイメージしながら学習してください。

例えば、三相誘導電動機では、

- かご型誘導電動機

- 巻線型誘導電動機

のイメージをしてください。

例えば、

- かご型誘導電動機の2次巻線はどんな構造になっているのか

- なんで比例推移は巻線型にしか適用できないのか

など。

こうした事前知識を整理しておくことで、2次試験で大いに役立ちます。

法規

法規は完全に暗記です。

電気書院の「電験2種 これだけ法規」をすべて読んでください。

そして過去問を見たときに、「なんとなくこれかな?」と答えが予想できるようになるまで読んでください。

正直なところ、時間をかける以外に対策はないです。

電験2種の学習方法(2次試験)

電験2種 2次試験 学習のポイント

電験2種 2次試験は、計算問題と論説問題が出題されます。

が、計算問題のみを対策し、論説問題はノータッチで受験しました。

理由は、計算問題が、

- 電力・管理:6問中3問(4問選択)

- 機械・制御:4問中4問(2問選択)

となるので、計算問題だけ完璧に解ければ合格できます。

特に機械・制御はすべて計算問題なので、相当な得点源になります。

機械・制御は満点を狙うぐらいの気持ちで対策してもいいぐらいだと思います。

また、論説問題は理論、つまりは計算がベースにされるほか、1次試験の知識もベースに出題されるので、

- 1次試験の記憶

- 2次試験計算対策

によって体系的知識を得られれば、全く書けないということも起こりません。

こうした少しずつの余裕を加味すれば、2次試験の論説問題対策に時間を割く意味はあまりないように思います。

翌年、令和4年度に電験1種 一発合格した筆者が、作成した参考書です。

もし、

- 電験2種 二次試験の対策範囲がわからない

- 電験2種 二次試験の実力チェックをしたい

という方は、こちらの参考書を活用ください。

電験2種 二次試験の重要公式を40ページでまとめた時短本なので、直前対策や試験対策の時短に役立つものと思います。

分からない部分だけ参考書に戻るとか、そんな形で活用してもらえたらと思います。

著者:ブリュの公式ブログ

出版:BOOKs Project

内容:重要事項の総まとめ

電力・管理:(故障電流/送配電・変電・管理/発電)

機械・制御:(変圧器/誘導機/同期機/直流機/パワエレ/自動制御/周波数応答)

(41ページ, カラー印刷)

2次試験の過去問は使わないほうがいい

電験2種については、過去問は実力チェックのみに使用し、学習のベースとしては使わないほうがいいです。

電験2種 については、過去問と同じ問題はまず出ないですし、過去問と似た問題が出題されても、パターンの異なる問題だったりします。

さらに、完全に記述式試験となることから、過去問ベースの虫食い状態の知識では絶対に突破できません。

そのため、使えそうな参考書を1冊購入して、じっくりと読み込むことをお勧めします。

特に、

- ベクトル図は必ず自分で書いてみる

- 式の導出はすべて追う

を繰り返し、最終的には公式の暗記一切なしに、紙と鉛筆があれば何も見ずに式を導出できるレベルにまでなる必要があります。

おそらく、電験2種の2次試験で躓く方は、過去問ベースの学習をしているのではと思います。

過去問では体系的な知識は習得できず、穴の開いた虫食い状態の知識になります。

偶然にも知ってる問題が出題されれば合格できる可能性はありますが、

- パターンから外れたら解けなくなること

- 電験2種 2次試験のチャンスは2回しかないこと

(2次試験に2回連続不合格で1次試験からやり直し)

を考えれば、あまりに効率が悪すぎます。

過去問は、試験前の実力チェックに使うべきであり、普段の学習は参考書をしっかりと読むことをお勧めします。

電力・管理

先ほど、機械・制御は満点を狙いに行く気で対策をと書きましたが、電験2種 2次試験は、科目別の相対評価も指標になります。

令和3年度の場合、各科目が受験者平均-5点以上なければ、合計点で合格点でも不合格になります。

そういった意味で、電力・管理は足切りを受けやすい科目になるので、念入りの対策をしておくといいでしょう。

さらに、電力・管理は論説問題の比率も高く、

- 計算問題:3問

- 論説問題:3問

となります。

6問中4問選択で、計算問題は3問しかありませんから、計算問題すべてを確実に得点できるようにしておく必要があり、相対的に機械制御よりも難しい試験です。

特に範囲も広すぎるので、対策してもしても時間は足りないぐらいでしょう。

・ある程度の内容は網羅できている

(2種で必要な内容は一部欠落しているが致命的なほどではない)

・電気回路の複素数計算から説明あり

※改訂前の書籍の書評になります。

翌年 令和4年度に電験1種にも合格した筆者が、より効率的に試験対策を進められるように参考書を作成しました。

電験2種の計算問題突破に必要になる知識を、

- 故障電流の計算

- 送配電・変電・管理

- 発電

の3分野に分割し、体系的知識を得られるような構成としました。

それ以外にも、対称座標法法についてもコンパクトにまとめたので、電験2種で必要になる「対称座標法による1線地絡電流の計算」にも対応しています。

基本的にこれ1冊で電力・管理科目に対応できるようになっています。

著者:ブリュの公式ブログ

出版:BOOKs Project

内容:対称座標法/故障電流の計算/送電・配電・変電/発電

(219ページ, カラー印刷)

機械・制御

機械・制御については、4問が出題され、多くの場合は、

- 変圧器・誘導機・同期機から2問

※令和3年度は、誘導機、変圧器が出題されました。 - 制御理論から1問

- パワーエレクトロニクスから1問

です。

狙いは、変圧器、誘導機、同期機、制御理論ですね。

この4分野を完璧にしておけば、確実に3問回答できます。

そして、必要な回答は2問なので、傾向が変わって解けなくなっても、まだ残りの1問を回答できます。

機械・制御についても、電験1種合格の経験をもとに、より分野特化で効率的に試験対策をできる参考書を作成しました。

■電気機器(変圧器/誘導機/同期機/直流機)

機械・制御科目で例年2問出題されるメインテーマです。

一番難解なのは単位法かと思いますが、なぜ単位法が必要なのか、理解が深まるように丁寧に説明しました。

また、扱う内容が電気機器なので、実際の機器動作と電気回路上のイメージを紐づけれるようにしました。

著者:ブリュの公式ブログ

出版:BOOKs Project

内容:変圧器/誘導機/同期機/直流機

(213ページ, カラー印刷)

■パワーエレクトロニクス

電験2種向け参考書で、パワーエレクトロニクスをマトモに解説しているのは本書だけです。

本書は複雑なパワエレ回路を回路構造から直感的に理解できるような構成としました。

パワエレ回路の基礎から始まり、電験2種で必要となる、

- チョッパ回路

- 整流回路

- インバーター回路

について解説しました。

著者:ブリュの公式ブログ

出版:BOOKs Project

内容:パワエレの基礎/チョッパ回路/整流回路/インバータ

(203ページ, カラー印刷)

■自動制御

自動制御では、本書1冊で確実に満点を狙えることを目標に作成しました。

- ラプラス変換

- $s$領域

- 周波数応答

の3章構成で作成しました。

特に、抽象的な$s$領域や周波数応答において、時間空間での応答波形をイメージできるように説明しているので、苦手意識の解消に役立ちます。

著者:ブリュの公式ブログ

出版:BOOKs Project

内容:ラプラス変換/$s$領域/周波数応答

(197ページ, カラー印刷)

試験当日の選択(2次試験)

1次試験はいいとして、2次試験の問題選択は皆さん気になるかと思います。

令和3年度の場合、以下の選択をしました。

電力・管理

電力・管理では、

- 問2:雷サージの問題(論説問題)

- 問3:故障電流の計算(計算問題)

- 問4:分散型電源(計算問題)

- 問6:電力系統の負荷変動(計算問題)

としました。

論説問題を1問だけ選ぶ必要があると書きましたが、問2の雷サージの問題を選びました。

そもそも、計算問題で得点する予定だったので、論説問題は何かかけそうなものを選んだという感じです。

雷サージから、直撃雷や誘導雷、逆フラッシオーバーをイメージできれば何らかの点数は入るでしょう。

問3、問4、問6は計算問題です。

迷うことなく選びました。

(分散型電源の問題が難しかったかな・・・)

機械・制御

機械・制御分野では、

- 問2:変圧器

- 問4:制御理論

を選びました。

問1の誘導電動機ですが、問題を見たときに変圧器のほうが確実に回答できそうだったので、変圧器にしました。

公式回答も見ましたが、完答できたと思います。

まとめ

ここまで、第2種 電気主任技術者試験の合格体験と学習方法について紹介してきました。

本番は2次試験ですから、できる限り1次試験で知識を整理しておくことで、2次試験対策がかなり楽になります。

また、1次試験で完全に理解できていなかったことは、2次試験対策で自然に理解できるようになります。

対策範囲が多く、また完全記述式となる電験2種は難易度も高いですが、それだけ希少価値のある資格になります。

本記事が、電験2種を目指す方の参考になれば幸いです。

冒頭でも紹介しましたが、電験1種 一発合格のスキルを活かして、電験向け解説サイトをオープンしています。

過去問解説や重要事項の総まとめを作成しています。

こちらもぜひご活用ください。